Dampf-Eisbrecher STETTIN |

22525 Hamburg - Neumühlen, Germania (Hamburg) |

|

| Indirizzo |

Am Anleger Neumühlen, beim Museumshafen Oevelgönne

|

| Spazio espositivo | - purtroppo ancora non noto |

Navy / Watercraft

- Steam engines/generators/pumps

|

Orario d'apertura

|

Wenn die Stettin im

Museumshafens Oevelgönne liegt: täglich 10 - 18 Uhr

Fahrplan.pdf gibt es auf der Webseite des Museums |

||||||||

|

Status dal 06/2018

|

Fahrpreise stehen im Fahrplan. Besichtigung: Erwachsene: 3,00 €, Kinder: 1,50 € |

||||||||

| Contatti |

|

||||||||

| Pagina web | www.dampf-eisbrecher-stettin.de | ||||||||

| Come arrivare |

Bus Linie 112 ab Bhf. Altona bis Haltestelle Oevelgönne Fähre Linie 62 ab St. Pauli, Landungsbrücken bis Anleger Neumühlen. Mit dem Auto bis Neumühlen 1. Während der Sommermonate führt die Stettin Fahrten für Gäste im Rahmen von Großveranstaltungen wie Hamburger Hafengeburtstag, Kieler Woche, Flensburger Dampf-Rundum oder Hanse Sail Rostock durch, kann aber auch gechartert werden. |

Esempi di apparecchi visionabili nel museo:

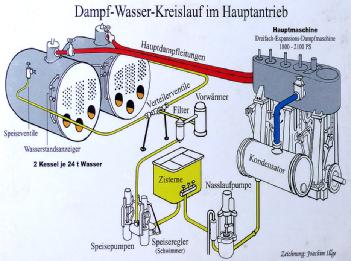

| Descrizione | Wikipedia: Konstruktion Der Eisbrecher wurde von den Oderwerken in Stettin mit der Baunummer 769 für die Industrie- und Handelskammer Stettin gebaut. Die Kiellegung erfolgte am 31. August 1932, die Fertigstellung am 16. November 1933. Die Baukosten betrugen 574.000 RM. Das Schiff sollte den Seeweg Stettin-Swinemünde sowie die Zufahrten zum Stettiner Haff in strengen Eiswintern offen halten, da Stettin wirtschaftlich stark von der Seefahrt abhängig war. Die Konstruktion zeigte erstmals in Deutschland den in Finnland entwickelten sogenannten Runeberg-Steven. Dieser bewirkt, dass sich das Schiff nicht mehr nur – wie bei den früher gebauten Eisbrechern mit Löffelbug – mit seinem Rumpf auf das Eis schiebt und es nur durch sein Gewicht zerdrückt. Beim Runebergsteven zerteilt vielmehr eine Schneidspante das Eis, das dann seitlich abgebrochen wird. Diese Stevenform hat die weitere Entwicklung des Eisbrecherbaus maßgeblich beeinflusst. Obwohl in den 1930er Jahren schon lange Dieselmotoren bekannt waren, wurde die Stettin mit einer Dampfmaschine ausgestattet, da diese den Vorteil einer sehr schnellen (innerhalb von 3 Sekunden) Umsteuerung der Maschine von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt bietet. Dies war beim Manövrieren im Eis und beim Freibrechen von festsitzenden Schiffen von großer Bedeutung. Außerdem wurden die Stettiner Eisbrecher durch die Stettiner Dampfschiffs-Gesellschaft J. F. Braeunlich bereedert, die im Sommer einen Seebäderdienst entlang der Ostseeküste unterhielt. Deren Schiffe hatten entsprechende Antriebsanlagen. Das technische Personal wechselte also im Herbst auf die fünf Eisbrecher und brauchte nicht entlassen zu werden. Auf den Eisbrechern fanden sie dann gleiche Maschinenanlagen vor, die ihnen von den Seebäderschiffen her geläufig waren. Mit der besonderen Rumpfform und einer Maschinenleistung von max. 2.200 PSi (indizierter, am Zylinder gemessener Leistung) konnte die Stettin Eis bis zu einer Dicke von 0,5 m bei einer konstanten Geschwindigkeit von 1–2 kn brechen. Bei größeren Eisstärken musste „geboxt“ werden: Das Schiff fuhr mehrere Anläufe, bis das Eis nachgab. Zum Betrieb des Schiffes war eine Besatzung von mindestens 30 Mann erforderlich. Durch umfangreiche Zusatzausrüstungen wie Schlepphaken, Hochleistungskreiselpumpen und kräftige Winden war die Stettin nicht nur als Eisbrecher, sondern auch als Bergungsschiff einsetzbar. Geteilte, insgesamt 60 Meter lange und 110 mm starke Stahlringsaugschläuche erlaubten ihr, bis zu 500 Kubikmeter (= Tonnen) Wasser pro Stunde aus Havaristen abzusaugen. Daten Länge: 51,75 m |

[dsp_museum_detail.cfm]

| Conformità dei dati | Ulteriori informazioni |

hoppe-bmt.de

hoppe-bmt.de