Nerobergbahn |

65193 Wiesbaden, Deutschland / Germany (Hessen) |

|

| Anschrift |

Wilhelminenstraße 51

Fürs Navi: Nerotal 66 |

| Ausstellungsfläche | - leider noch nicht bekannt |

Museum Typ

Bergbahnen & Seilbahnen

|

Öffnungszeiten

|

April, September, Oktober täglich 10 - 19 Uhr; Mai - August täglich 9 - 20 Uhr - alle 15 Minuten

|

||||||||

|

Stand von 02/2015

|

Einzelfahrten: Erwachsene: 2,70 €; Kinder (unter 15 Jahren): 1,35 € Berg- und Talfahrt: Erwachsene: 3,50 €; Kinder: 1,75€ |

||||||||

| Kontakt |

|

||||||||

| Homepage |

www.eswe-verkehr.de/nerobergbahn www.nerobergbahn.de |

||||||||

Unsere Seite für Nerobergbahn in Wiesbaden, Deutschland / Germany, ist noch nicht von einem RMorg-Mitglied betreut - bitte schreiben Sie uns über Ihre Erfahrungen mit dem Museum, Korrekturen des Eintrags oder senden Fotos mit diesem Kontaktformular an den Museumsfinder.

| Lage / Anfahrt |

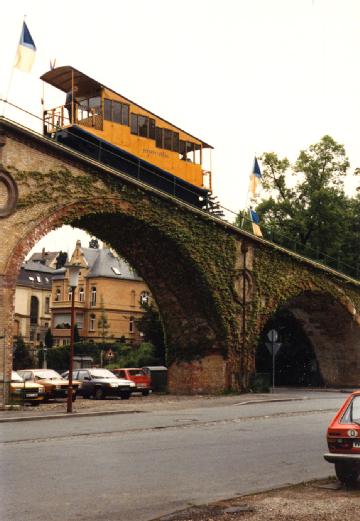

Die Nerobergbahn ist eine im Jahre 1888 errichtete Wasserlast- und Zahnstangenstandseilbahn im Norden Wiesbadens. Sie führt vom Nerotal auf den Neroberg, wobei sie auf einer Länge von 438 m und einer durchschnittlichen Steigung von 19 % einen Höhenunterschied von 83 m überwindet. Buslinie 1 vom Hauptbahnhof bis Endhaltestelle Nerotal Von der Bergstation aus erreicht man über einen 250 m langen Fußweg das Opelbad und die Russische Kirche. |

| Beschreibung | Wikipedia.de: Als letzte Bergbahn dieses Typs in Deutschland ist die Nerobergbahn heute ein technisches Kulturdenkmal nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz. Die Nerobergbahn wird heute von der ESWE Verkehrsgesellschaft betrieben und unterhalten. AntriebstechnikDie Nerobergbahn ist eine Standseilbahn, deren Geschwindigkeit durch eine Handbremse reguliert wird, die über ein Zahnrad auf die jeweilige Zahnstange wirkt. Der eigentliche Antrieb basiert auf der Schwerkraft mittels Wasserballast. Per Seil wird der zu Fahrtbeginn im Tal stehende Wagen durch den an der Bergstation stehenden Wagen gezogen. Die Zahnstange dient ausschließlich als zusätzliche Bremse, da wegen der Neigung der Bahn nicht immer gesichert ist, dass alleine durch Radreibung jederzeit eine ausreichende Bremswirkung – und vor allem ein zuverlässiger Stillstand – erreicht werden kann.Die beiden Wagen sind durch ein 452 Meter langes Stahlseil über eine Seilscheibe in der Bergstation miteinander verbunden. Der talwärts rollende Wagen zieht den bergwärts fahrenden nach oben. Dazu muss er jedoch eine größere Masse aufweisen. Dies wird dadurch erreicht, dass der Wassertank des an der Bergstation stehenden Wagens aus zwei Reservoirs mit einem Fassungsvermögen von 370 m³ mit maximal 7.000 Liter befüllt wird. Gefüllt wird abhängig von der durch die Talstation gemeldeten Zahl der Passagiere. An jedem Wagen ist an der Seite ein Wasserstandsanzeiger angebracht. Die Skalierung erfolgt in Zehnerschritten und wird in „Wasser“ ausgedrückt, wobei 1 „Wasser“ etwa dem Gewicht einer Person entspricht. Sobald – wiederum nach Abstimmung mit der Talstation – die Bremsen gelöst werden, strebt der an der Bergstation stehende Wagen talwärts und zieht durch sein höheres Gewicht den anderen Wagen am Stahlseil bergauf. Weil sich das Gefälle auf der Strecke ändert und sich das Seilgewicht verlagert, sind während der gesamten Fahrt mehrere Bremsnachstellungen erforderlich, damit die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 7,3 km/h nicht überschritten wird. Bei Fahrtende werden die Bremsen wieder arretiert und der unten angekommene Wagen entleert seinen Wasserballast in ein 210 m³ großes Reservoir. Von dort aus wird das Wasser durch eine elektrische Pumpe bei Bedarf wieder auf die Bergstation befördert, wo sich ein 350 m³ großer unterirdischer Speicher befindet. Betrieben wird das System also letztlich durch eine Pumpstation, die sich neben dem bergseitig gelegenen Viaduktbogen befindet. Seit 1916 erfolgt deren Antrieb elektrisch, bis dahin durch eine Dampfmaschine, die wegen der Tallage einen hohen Schornstein benötigte. Ursprünglich war vorgesehen, die Anlage ohne Pumpe zu betreiben. Das Reservoir auf dem Neroberg-Plateau sollte dazu mit Quellwasser aus der höher gelegenen Habelquelle gespeist werden. FahrwegDie Strecke verläuft aus der Talsohle des Nerotals zunächst über einen gemauerten Viadukt mit fünf Bögen in nord-östlicher Richtung und folgt anschließend mit immer geringer werdender Steigung dem Hang des Nerobergs. Die Gleisanlage verschwenkt ab dem Viadukt um etwa 4 Grad östlich.Die Gleise bestehen aus drei Laufschienen, von denen die mittlere von beiden Wagen genutzt wird. Die beiden äußeren werden jeweils nur von einem Wagen befahren. Nur in dem Begegnungsabschnitt in der Mitte der Strecke gibt es auf einer Länge von 70 Metern zwei eigenständige Gleise für jeden Wagen (siehe Schemazeichnung). Auf diese Weise spart man für einen Großteil der Bahnanlage die vierte Schiene und braucht trotzdem keine wartungsaufwändigen Weichen. |

Das Radiomuseum.org zeigt Ihnen hier eine der zahlreichen Museumseiten, damit Sie sich über das Museum rasch informieren und es direkt kontaktieren können. Dabei finden Sie in der Übersicht (Link oben rechts) die Gesamtheit der im Museumsfinder veröffentlichten Museen, die sich mit Radios und verwandten Gebieten befassen - sehr grosse und sehr kleine, öffentliche und private - weltweit.

[dsp_museum_detail.cfm]

| Datenkonformität | Mehr Informationen |

eswe-verkehr.de

eswe-verkehr.de