neuberger: WE352-anodenspannung mit RGN1064 zu niedrig...

neuberger: WE352-anodenspannung mit RGN1064 zu niedrig...

ich habe letztes wochenende mein WE352 von dioden auf gleichrichterröhren 2x RGN1064 rückgebaut, und die probemessung einer EF89 lief klaglos, diese stellt ja auch keine besondere belastung für das system dar.

heute wollte ich eine EL84 ausmessen und musste feststellen, dass ich mit beiden röhren keine anodenspannung von 250 volt unter belastung hinbekomme. die spannung sinkt bis auf 240volt ab, entsprechend verändert sich natürlich das ergebnis IA.

die schirmgitterspannung lässt sich problemlos mit beiden röhren auf 250V einregeln. die anodenspannung sinkt bei beiden röhren (nach austausch untereinander) auf werte zwischen 240 und 244 volt ab.

die röhren zeigten bei einem anderen prüfgerät sehr gute werte, beim WE352 hatte ich je system 27mA also noch ok - aber nicht überragend.

ich habe nun aus 2 der 4 ausgelöteten dioden und einem europasockel einen gleichrichter zum einstecken gebaut, mit dem funktioniert es wieder tadellos.

ich habe am samstag erst die 2. RGN 1064 bekommen, da waren die anoden miteinander verbunden - macht das sinn? wäre das auch eine lösung? die beiden hab ich natürlich vor dem einbau fein säuberlich getrennt - denn um den nutzen oder schaden durch solch eine massnahme zu beurteilen reicht mein wissen noch nicht.

ist die stromaufnahme bei der anodenspannung um so viel höher als bei der schirmgitterspannung dass mir die RGN1064 "zusammenbricht"? denn die schirmgitterspannungen sind mit beiden röhren in ordnung, hier habe ich jetzt auch mal diese röhre im gerät belassen und benütze bis zur lösung des problems den "diodensockel" für die gleichrichtung der anodenspannung.

viele grüsse,

fred

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Hallo Fred,

wir hatten uns ja am Radioflohmarkt in Breitenfurt getroffen und da hatte ich einen kurzen Blick auf diese Röhre werfen können.

Die Verbindung der beiden Anoden haben Sie ja auch in Ihrem Röhrenprüfgerät.

Es werden dabei nur die 2 Dioden parallel geschaltet.

Lt. Datenblatt ist der Ia /100mA. Da jetzt 2 Dioden parallel liegen ist Ia jetzt 2x50mA möglich. (siehe Hinweis weiter unten, der auch für die RGN1064 gilt)

Diese Röhre ist eigentlich für eine Zweiweggleichrichtung gebaut.

Bei der Schaltung in Ihrem Neuberger WE 352 handelt es sich um eine Einweggleichrichtung mit den 2 parallel geschaltenen Diodenstrecken.

Macht das Absinken der Spannung von 250 V auf 240 V soviel aus? Das sind gerade einmal 4%. Das kann sich auf die Meßergebnisse nicht besonders auswirken.

Die von Ihnen in der Ersatzschaltung verwendeten Siliziumdioden haben eben einen niedrigeren "Widerstand" als Röhren und daher kommt der Unterschied in der Spannung.

Der g2-Strom beträgt nur ca. 10% des Anodenstromes, daher der Unterschied bei der Spannungsversorgung. Das steht auch im Datenblatt der EL84.

MfG. WB

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

ich habe irgendwie auf ihre antwort insgeheim gehofft, weil ich weiss, dass sie diese röhre damals gesehen haben. :-)

d.h. meine anoden sind bereits im gerät verbunden, da würde diese verbindung keinen sinn mehr machen?

das absinken der spannung verursacht beim prüfen einer ohnehin nicht besonders guten EL84 die normalerweise 30mA anodenstrom anzeigt einen rückgang auf 27mA.

andererseits - bei einer EL 84 bei der ich mit der ersatzschaltung 41mA gemessen habe fällt die anodenspannung bei einsatz von RGN1064 auf 200 volt ab, jedoch bleibt der gemessene Anodenstrom fast gleich und das ergebnis sinkt nur auf 39mA ab. das wäre zur gütebeurteilung schon akzeptabel, denn in der praxis wird man diesen unterschied in keinem radiogerät feststellen können.

wie lautet der tipp der fachleute zu meinen sich jetzt stellenden fragen?

1. wie stark wirkt sich der abfall um 50V auf 200V uA wirklich auf die messgenauigkeit aus? gibt es so starken spannungsabfall auch im betrieb? (radiogerät)

2. röhren - oder ersatzschaltung, womit bin ich in punkto messgenauigkeit besser beraten? mit der diodenschaltung habe ich immer die passenden werte lt. röhrentabelle an den anzeigeinstrumenten - bei röhrenbetrieb zu wenig...

3. Ist der einsatz der röhren für das gerät sicherer als die ersatzschaltung? sind die siliziumdioden für solche einsätze gut geeignet oder bestehen risiken bei defekten für das gerät?

4. eigentlich stellt sich am ende nur die eine frage: soll ich nun mit den röhren arbeiten, oder mit den ersatzschaltungen für diese beiden röhren? oder mit ersatzschaltung für anodenspannung alleine?

und jetzt noch die dumme frage des tages - so rein theoretisch - - - kann man die beiden RGN1064 durch "zuschalten" der siliziumdioden bei bedarf "unterstützen"???

vielen dank!

fred

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

in die Diskussion über die Prüfergebnisse möchte ich mich nicht einmischen: zu viele Köche verderben bekanntlich den Brei. Aber zu den Gleichrichterdioden möchte ich doch etwas sagen:

Wegen der nie zu vermeidenden Unterschiede zwischen zwei Dioden sollte man sie nur dann parallelschalten, wenn wenigstens ein mit jeder Diode in Reihe geschalteter Ausgleichswiderstand vorgesehen wird, damit wenigstens für eine einigermaßene Gleichverteilung der Belastung auf beide Dioden gesorgt ist. Tut man das nicht, dann sollte man insgesamt höchstens 150% des Stromes einer einzigen Diode fließen lassen. Verwendet man speziell ausgemesene Dioden, dann dürfen es auch mehr sein, aber niemals 200%. Ungünstig ist diese Lösung deshalb, weil man die Gleichheit nicht über eine längere Betriebszeit hinweg garantieren kann. Nachteilig an den Ausgleichwiderständen mag sein, daß sie zusätzliche Leistung verbrauchen, den Spannungsabfall vergrößern und natürlich Geld kosten.

Diese Richtlinien gelten sowohl für Röhren- als auch für Halbleiterdioden bzw. -Gleichrichter. Erschwerend bei Halbleitern kommt hinzu, daß sich diejenige Diode, die mehr Strom fließen läßt, auch noch mehr erhitzt, was aufgrund des negativen Temperaturkoeffizienten des Durchlaßwiderstandes zu einer weiteren Aufheizung der besser leitenden Diode führt und die "schlechtere" Diode weiter entlastet. Das System wird also sehr instabil und geht seinem sicheren Tode immer schneller entgegen, wenn sich nicht genügend große ohmsche Widerstände im gesamten Stromkreis befinden. Auch Kühlen hilft...

Wenn zu Kriegszeiten und direkt danach diese Richtlinien nicht eingehalten worden sind, dann ist das sicherlich verständlich. Leider aber halten sich noch viel später oft auch industrielle Hersteller nicht an diese Richtlinien, die fast immer auch als Vorschriften in den Datenblättern der Bauelemente zu finden sind. Folge: Spätschäden und Ausfälle.

Ach ja: Röhren- und Halbleiterdioden parallelzuschalten, ist aufgrund der völlig unterschiedlichen Kennlinien nun gar nicht zu empfehlen.

Andreas

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

vielen dank für die ausführungen - da klingeln gleich meine alarmglocken... ist es egal wo der ausgleichswiderstand eingelötet wird (vor oder hinter der Diode) und - welchen wert sollten diese widerstände haben? das müsste eigentlich noch spielend in den sockel passen, der mir als schaltungsersatz dient.

habe ich mit diesen widerständen nicht dasselbe problem eines hohen spannungsabfalls zu erwarten oder wird dieser geringer ausfallen als bei den röhren?

ich hab´s mir irgendwie eh´ gedacht - die dioden alleine werden nicht die lösung aller dinge sein :-)) deshalb lasse ich nun wieder die röhren mitsamt den abstrichen bei verfügbaren spannungen weiterarbeiten, um einen schaden am trafo zu vermeiden. das erscheint mir momentan sicherer.

vielen dank!

fred

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

nur keine Panik.

Hier brauchen wir keine Ausgleichswiderstände, da ja nur eine gemeinsame Kathode vorhanden ist.

Ich kenne zwar dieses Röhrenprüfgerät nicht, aber wenn ich mir die Schaltung so ansehe, muß doch zum Prüfen einer Röhre der Widerstand R1 passend zum Röhrentyp eingesetzt werden.

Dieser Widerstand (Arbeitswiderstand) begrenzt den Strom, sodass er nicht unendlich hoch werden kann.

Was mir nur auffällt, da ja bei diesen Messungen, z.B. bei der EL84, gar nicht so hohe Ströme fließen, dürfte die Spannung am Voltmeter 1 (V1) gar nicht so stark auf 200 Volt heruntergehen.

Ist der Elko C4 in Ordnung? Ich vermute, der ist kapazitätslos geworden und die Anodenspannung wird nicht gesiebt.

MfG. WB

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

danke für den tipp, ich habe jetzt das gerät nochmal zerlegt, und den c4 durchgemessen. er sollte 8mf haben und zeigt 9,2 mf. c6 habe ich auch überprüft, ist auch in ordnung. die restlichen c´s sind allesamt nagelneu.

diesen spannungsabfall habe ich auch nur beim einsatz der RGN1064, wenn ich die halbleiter verwende tritt dieser spannungsabfall nicht auf.

also kann ich in meinem fall nun wirklich auf die ausgleichswiderstände verzichten ohne das gerät zu gefährden? das wäre natürlich beruhigend. für die messung starker röhren könnte ich im bedarfsfall die röhre entfernen und die ersatzschaltung einstecken. dazu braucht man das gerät nicht öffnen, man kommt von aussen dazu.

interessanterweise habe ich, wenn ich den grobwähler auf 300V stelle sehr wohl höhere anodenspannung - auch mit den gleichrichterröhren, nur kann ich die dann maximal auf 280 volt unter belastung fein zurückregeln, und das ist schon zuviel für eine korrekte messung.

wichtiger ansatzpunkt?

bei grobeinstellung von 250 volt läuft der feinregler verkehrt rum, d.h. je weiter ich ihn nach rechts drehe, desto mehr nimmt die spannung ab. da funktioniert meiner meinung nach sowieso irgendetwas nicht richtig. ich habe dann auch in dieser einstellung alles von 160-240 volt zur verfügung, aber so ist das bestimmt nicht im sinne des erfinders denn um die höchstmögliche spannung zu erreichen muss ich den regler zurückdrehen! da ich aber bisher immer alle spannungen korrekt einregeln konnte hab ich dem noch keine grosse beachtung geschenkt. vielleicht liegt das problem hier?

viele grüsse und danke!

fred

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

die RGN1064 werden sicher nicht mehr die besten Werte haben, daher wird immer ein Unterschied zum Ersatz - Siliziumgleichrichter sein.

Die Ausgleichswiderstände braucht es in diesem Gerät nicht. Außerdem gibt es ja noch das Sicherungslämpchen SL 1, falls einmal bei einem Kurzschluß zuviel Strom fließt.

Bei dem Problem des verkehrt laufenden Feinreglers bei 250 Volt, da ist sicher etwas verschalten. Der Feinregler wird ja je nach Schalterstellung des Spannungswählers (grob) immer zwischen die 2 aufeinanderfolgenden Trafoabgriffe geschalten. Daher muß die Richtung +/- immer gleich bleiben.

Das wird sicher eine schlimme Arbeit, in den Kabelsträngen die einzelnen Drähte zu verfolgen.

Kontrolle der Anschlüsse Schalter AI 11 und AII 11.

Beste Grüße Wolfgang

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Hallo die Runde !

Es ist keinesfalls zutreffend, dass bei der Parallelschaltung der Anoden einer Zweiweggleichrichterröhre der doppelte Strom entnommen werden könnte ! Es ändert sich in dieser Hinsicht nichts, nur dass die Röhre nun in Einweggleichrichtung arbeitet.

Bei Zweiweggleichrichtung arbeiten die beiden Diodenanoden zeitlich wechselweise, bei Einweg zeitlich parallel. Zwar ist bei Einweggleichrichtung der momentane Stromimpuls doppelt so hoch wie bei Zweiweg, dafür in der Häufigkeit aber nur halb so oft. Der entnehmbare Gleichstrom hinter dem Ladekondensator darf aber keinesfalls höher sein als bei Zweiweggleichrichtung.

Die RGN1064 darf auch bei Einweggleichrichtung nur mit max. 100 mA belastet werden !

Die Verwendung von Zweiweggleichrichterröhren als Einweggleichrichter, indem man beide Anoden parallel schaltet, ist ohne Probleme möglich und wurde Milionenfach ausgeführt. Z. B. die RGN1064 im VE301dyn, die AZ1 im "Standardsuper" wie auch in 99% aller Fälle die beiden Dioden der CY2 und deren amerikanischen Schwestern 25Z5 und 25Z6.

Ausgleichswiderstände sind wegen des hohen Innenwiderstands nicht erforderlich, das ist elementar anders als bei Halbleitern. - Abgesehen davon, bei Hochleistungs- Stromrichtern sind oft ganze Batterien von Thyristoren parallel geschaltet, Ausgleichswiderstände wären hier gar keine möglich !

Bei dem hier vorliegenden Fall, die als Einweggleichrichter geschaltete RGN1064 mit Halbleiterdioden zu ersetzen, genügt es vollkommen, eine einzige Diode 1N4007 einzusetzen. Mit 1 A Nennstrom ist diese 10 * so stark belastbar wie die RGN1064 ! Hier also zwei Dioden einzubauen, ggf. sogar noch mit Ausgleichswiderständen, wäre totale Verschwendung.

Zu der Halbleiterdiode noch die RGN1064 parallel zu schalten, bringt absolut nichts. Der Innenwiderstand der Röhre ist so gigantisch viel höher als der der Halbleiterdiode, so dass ihre Anwesenheit vollkommen ohne Einfluss bleiben wird.

Wenn mit den RGN1064 die Spannungen nicht so erreichbar sind, wie sie sein sollen, empfehle ich, es bei den Dioden zu belassen. Unterspannung bei der Röhrenprüfung verfälscht stark das Messergebnis, das Prüfgerät ist dann nur noch ein Schätzeisen.

Auch ich musste bei meinem W20 sowohl die AZ12 wie auch die GZ34 durch Dioden ersetzen, da ich trotz 227 V Netzspannung nur auf 240 V Anodenspannung kam.

MfG JR

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

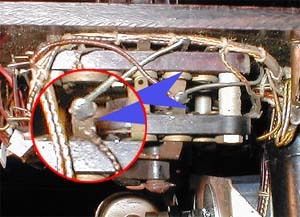

die von herrn bauer angekündigte "schlimme arbeit" hatte sich zum glück bei näherer betrachtung der schalterumgebung schnell erledigt - hier war nämlich die ganze ursache des übels zu finden.

nachdem ich diese lötstelle wieder repariert hatte funktioniert das ganze auch mit den röhren klaglos, da ich jetzt spannungen auch zwischen 250 - 300 fein einregeln kann. dieser bereich hat mir bisher jedoch nicht gefehlt, da in der grobeinstellung 200V mit den dioden genug reserven vorhanden waren um die 250 erforderlichen volt auch bei röhren mit höherer stromaufnahme erreichen zu können.

ich danke für die vielen interessanten beiträge rund um diese ersatzschaltung, die ich mir jetzt als solche aufheben werde um sie - falls mal eine der beiden RGN1064 ausfallen sollte zu verwenden bis ich die röhre ersetzt habe. nach herrn roschy´s ausführungen kann ich diese ja bedenkenlos verwenden, und werde mir noch sicherheitshalber aus den restlichen beiden 1N4007 eine weitere ersatzschaltung in einem ausgedienten europasockel einbauen. vielleicht finde ich einmal 2 RGN1064 mit heizfadenbruch, die könnte man dann sehr gut für den einbau der dioden in den sockel verwenden - ohne dass man es gleich sehen kann. bei dem röhrenprüfgerät mit den freiliegenden, nur durch ein gitter verdeckten röhren machen sich fehlende röhren optisch nicht gut. wenn ich das richtig gelernt habe muss ich diese röhren dann als RGN1064E bezeichnen ;-)

das gerät ist für meine kenntnisse so komplex aufgebaut, dass ich die nicht funktionierende grobeinstellung für 250V erst viel zu spät als ursache für das ganze erkannt habe - tut mir leid! aber ich habe aus dem ganzen wieder einiges dazulernen können. danke für die vielen hilfestellungen!

viele grüsse,

fred

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Parallelschaltung von Dioden, Ausgleichswiderstände

erfreulich, daß der Fehler gefunden ist.

Meine Aussagen in Post 4 muß ich wohl doch etwas korrigieren; ganz so heiß verhält es sich in der Praxis offensichtlich doch nicht. Wegen der Übersichtlichkeit hier zusammenfassend noch einmal die Ergebnisse zum Thema Parallelschaltung von Dioden:

1. Bei Halbleiterdioden sind normalerweise Ausgleichswiderstände erforderlich. Bei aufeinander abgestimmten Halbleitersätzen sind sie mitunter entbehrlich, wenn der Hersteller dies ausdrücklich zuläßt. Dies führt besonders bei hohen Strömen (Energietechnik) zu einer deutlichen Verringerung der Verluste.

2. Bei Röhrendioden braucht man i.a. keine Ausgleichswiderstände, weil der Innenwiderstand der Diodenstrecken relativ groß ist und sich dadurch eine recht günstige Stromaufteilung einstellt. *)

3. Der insgesamt entnehmbare Strom liegt meist unter der Summe der Grenzwerte jeder einzelnen Diodenstrecke.

Können wir das so stehen lassen?

*) Man studiere hierzu z.B. Philips-Schaltungen der 50er Jahre: Bei TVs werden zwei parallele PY82 mit Ausgleichswiderständen verwendet, bei den Spitzen-Radios zwei parallele EZ80 mit und ohne Ausgleichswiderständen. Man beachte, daß die Ausgleichswiderstände auch als die üblichen Schutzwiderstände aufgefaßt werden können, die wegen der Spitzenstrombelastung sowieso vorgeschrieben sind und auch bei nur einer Diode zu verwenden wären. Bei zwei parallelen Dioden liegt es dann auf der Hand, zwei getrennte statt einen gemeinsamen Widerstand zu verwenden, da damit ganz nebenbei eine bessere Stromaufteilung erreicht wird.

Gruß

Andreas

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Hallo Kollegen,

soweit ist jetzt alles klar, stimme Andreas Steinmetz über die Parallelschaltung von Gleichrichterröhren und Dioden zu.

In den Philips- Büchern wird bei Parallelschaltung voll der doppelte Strom erlaubt, z. B. 2 Stück EZ4 ergeben 350 mA, wobei an jeder EZ4 die Anoden als Einweggleichrichterschaltung parallel geschaltet werden und für jede Halbwelle eine EZ4 eingesetzt wird. Von Ausgleichswiderständen ist keine Rede.

@ Fred Pertschek (und alle Anderen): bitte die 1- Dioden- Ersatz"röhren" nicht in einem Radio verwenden, wo die RGN in Zweiweggleichrichterschaltung betrieben wird. Das tut dem Trafo nicht gut und führt zu mehr Brumm. Abgesehen davon, falls diese Diode mit den beiden Anodenstiften verbunden sein sollte, entsteht ein satter Kurzschluss !

MfG JR

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

danke für den letzten beitrag, sie haben mir eine frage beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt habe.

ich habe einen 2 dioden ersatz gebaut, entspricht der einem 2weg gleichrichter? es ist jeder anodenstift mit einem stift der heizung verbunden.

viele grüsse,

fred

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

MfG. WB

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Hallo Fred,

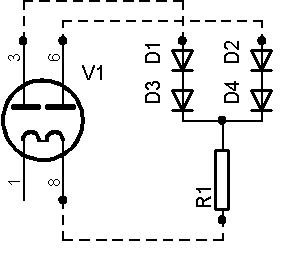

eine Dioden- Ersatzschaltung für Rundfunk- Gleichrichterröhren wie RGN1064, -2004, AZ1, -11, -12 usw. sollte nach dieser Schaltung mit jeweils 2 Dioden 1N4007 in Reihe erfolgen, da von einer Diode allein die Sperrspannung nicht in jedem Fall sicher erreicht wird. Diese ist 1000 V bei der 1N4007. Man muss aber diesen Wert durch 2,82 teilen, um auf die maximal zulässige Wechselspannung zu kommen, also maximal 354 V. Besonders bei Radios mit Felderregung ist die Trafo- Anodenspannung oft höher, daher geht man mit 2 Dioden in Reihe völlig sicher. Die gestrichelten Linien zeigen die Ersatzverbindung.

Da der Innenwiderstand der Dioden wesentlich geringer ist als jener der Röhre, muss ein Widerstand ca. 50....300 Ohm, ca. 3...5 W eingesetzt werden, damit die Ausgansspannung nicht unzulässig hoch wird.

Der richtige Wert kann mit einem 200...500 Ohm - Drahtpoti oder Widerstand mit Abgreifschelle herausgefunden werden, den man anschließend durch einen Festwiderstand ersetzt. Dabei sollte das Radio möglichst einen starken Sender an einer guten Antenne empfangen.

MfG JR

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

das werde ich nächstens genau so versuchsweise machen. vielen dank für die genauen erklärungen und vor allem für die wirklich verständliche und übersichtliche zeichnung!

einen starken 500ohm drahtpoti hab ich, den werd ich mir für solche gelegenheiten jetzt fix in ein kleines gehäuse einbauen und dieses mit buchsen für messleitungen versehen. das kann man bestimmt öfter brauchen, z.b. auch beim justieren der anzeigeinstrumente.

viele grüsse,

fred

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.