seibt: Seibt Kapazitätsmessbrücke - wer kennt das Model

seibt: Seibt Kapazitätsmessbrücke - wer kennt das Model

Sehr geehrte Sammlerkollegen,

dieses Gerät der Firma Seibt befindet sich in meiner Sammlung, und nun suche ich nähere Informationen darüber.

Es handelt sich offenbar um eine Kapazitätsmeßbrücke für geringe Kapazitäten, vermutlich nicht mehr als 5nf. Das schließe ich aus der Größe des Drehkos (1000pf) und den Widerständen des Spannungsteilers. Da von diesen dummerweise zwei defekt sind, kann ich nicht auf die genauen Meßbereiche schließen; aus Kenntnis derselben könnte ich allerdings die unbekannten Widerstände ermitteln.

Die gesamte Machart mit dicker Hartgummifront, Hartgummidrehknopf, gefrästem Seibt-Drehko und dem polarisierten Seibt-Summer (den habe ich in einem Buch von 1918 wiedergefunden) läßt auf ein Herstellungsdatum vor 1920 schließen, ebenso die Beschriftung "Luftleiter". Das rautenförmige Logo am Gehäuse wurde aber (nach Abele) erst seit etwa 1924 verwendet.

Es gibt kein Typenschild, nur die Beschriftung auf der Frontplatte.

Wer weiß näheres zu diesem Gerät?

Anlagen:- Seibt Messgerät, aufgeklappt (87 KB)

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

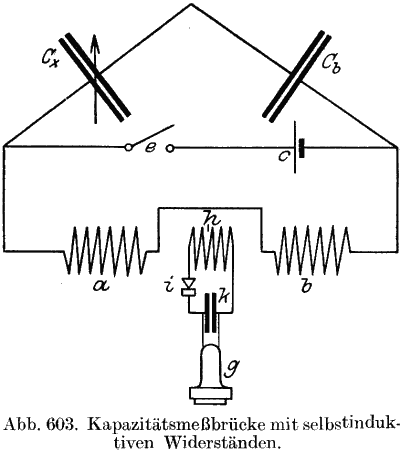

Seibt: Kapazitätsmeßbrücke mit selbstinduktiven Widerständen

"Anstelle der Ohmschen Widerstände a und b sind hier [in Bild 603] jedoch die induktiven Widerstände (Selbstinduktionsspulen) a und b vorgesehen. Diese induzieren auf eine genau symmetrisch zu ihnen angeordnete Koppelspule h, welche über einen Kristalldetektor i und einen Blockkondensator k angeschlossen ist. Die Größe der Lautstärke wird durch das Telephon g bestimmt.

Auch hier gilt wieder, wenn die Brücke abgeglichen ist, die Bedingung Cx =(b/a)Cb, es ist alsdann ohne weiteres möglich, da b und a konstant bleiben, die Größe der Kapazität Cx an der Skala des bekannten Kondensators Cb abzulesen."

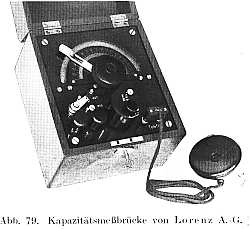

Auf S. 105 ist die Kapazitätsmeßbrücke der Lorenz A.G. beschrieben und mit Schaltbild und Photo dargestellt.

Zur Messung der Kapazität wurden die Funken durch einen "Tonsummer" (im Prinzip ein "Wagner'scher Hammer" wie bei einer früheren Klingel) erzeugt.

MfG DR

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.

Von Alexander Küffer habe ich folgende Unterlagen erhalten, die aus dem Buch von Eugen Nesper "Messtechnik für Radioamateure" von 1924 entnommen wurden. Sie bestätigen die Informationen von Herrn Rudolph, daß es sich um eine Seibtsche Kapazitätsmessbrücke mit selbstinduktiven Widerständen handelt. Außerdem sind Angaben zu den Meßbereichen sowie eine Abbildung enthalten.

Auf der Abbildung fehlen die Polklemmen zum Anschluß einer Batterie, wie sie bei meinem Gerät vorhanden sind, ebenso das (moderne) Seibt-Logo. Im Text steht, daß die Batterie ursprünglich im Gerät eingebaut war. Also eine einfache Modifikation.

Vielen Dank für die Mithilfe,

Nikolaus Löwe

Anlagen:Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.