Funkbetriebssstelle Perwenitz

Funkbetriebssstelle Perwenitz

Knappe 50 Km Luftlinie liegen zwischen den Funkbetriebsstellen Birkholzaue und Perwenitz. Zeitgleich wurden damals 10 Stahlbetontürme mit dem Hauptzweck Übertragung des Programmes des Deutschen Fernsehfunks sowie Rundfunk auf UKW errichtet

Der Turm in Perwenitz ist baugleich mit dem in Birkholzaue, man sagte dazu auch "Schubladenprojekt". Er ist das höchste Gebäude in der Gemeinde Schönwalde-Glien.

Am 23.Juli 2014 erschien dazu in der MAZ ein sehr interessanter Artikel von Oliver Fischer.Der Autor Herr Fischer hat mir die Übernahme dieser spannenden Geschichte für Radiomuseum.org genehmigt. Dafür ein herzliches Dankeschön !

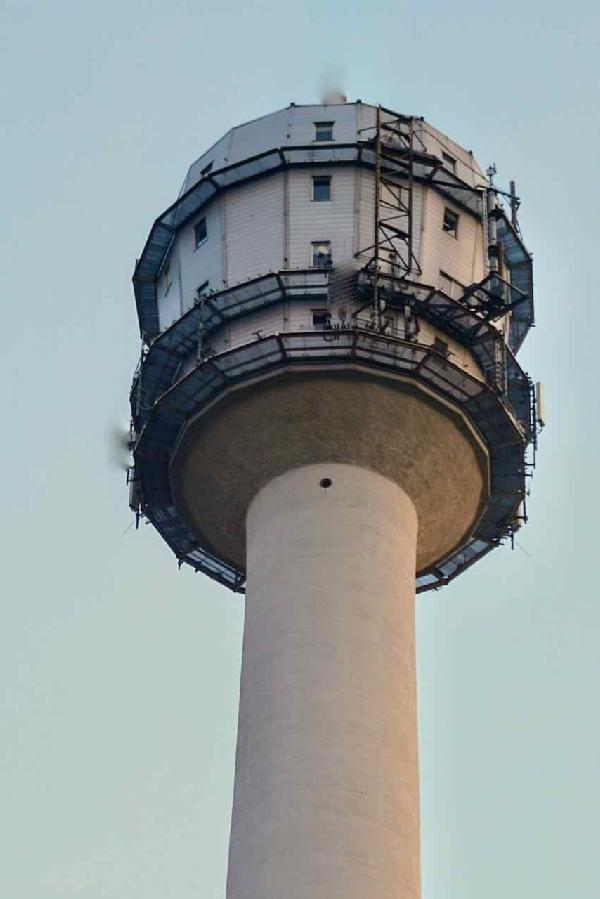

Foto; Oliver Fischer

Im Dorf überragt er sowieso alles. Das Feuerwehrgebäude nimmt sich gegen ihn aus wie eine Miniatur, das Schloss auch, selbst die Kirche kann dem mächtigen Turm nichts entgegensetzen, zumindestens was die Ausmaße betrifft.

Herr Oliver Fischer schreibt:

Man mag dem Perwenitzer Fernsehturm mögen oder nicht, man mag ihn interessant oder monströs finden für ein Dorf mit nicht einmal 500 Einwohnern. Aber vorbei kommt an ihm niemand. Der Stahlbetonkoloss am Autobahnring ist das höchste Gebäude im Havelland. 135 m misst er vom Boden bis zur Spitze, mehr als jeder andere Turm, jedes andere Haus und jede Kirche im Landkreis.

Für die Perwenitzer ist er deshalb das Wahrzeichen und eine Landmarke, die ihr Dorf schon aus einigen Kilometern Entfernung anzeigt. Ein Symbol mit Strahlkraft über das Dorf hinaus ist er indes nie geworden. Es sollte auch keine Sehenswürdigkeit sein wie der fast dreimal so hohe Fernsehturm in Berlin.

Der Turm in Perwenitz war projektiert als technisches Bauwerk, das zehn Jahre nach Kriegsende in der DDR schlicht gebraucht wurde.

Denn am 21.12.1952 begann die DDR mit der Ausstrahlung eines eigenen Fernsehprogrammes. Nur für das Ausstrahlen fehlten noch die technischen Voraussetzungen.

Der VEB Spezialbau Leipzig bekam deshalb den Auftrag, Türme mit Relaisstationen zu bauen., alle 100 Km einen, möglichst auf Hügeln, damit viel Fläche abgedeckt werden konnte. Zehn solcher Türme wurden damals fast zeitgleich errichtet, der zweite in Perwenitz.

Baustelle im Jahr 1957, Quelle privat

Der Bauleiter dort hieß Siegfried Jeschke ( gestorben am 01.04.2019 ) Er war damals 23 Jahre alt . Am 23.Oktober 1956 kam er vor Ort an. Perwenitz war damals ein lebendiges Dorf mit einer LPG ( Land- wirtschaftliche Produktionsgenossenschaft), einigen Gaststätten, einem Tanzsaal , Geschäften und einem Baufeld, auf dem noch nichts auf die künftige Großbaustelle hindeutete. "Da waren nur Bäume" sagte Jeschke. Er selbst hatte damals gerade sein Ingenieurstudium hinter sich gebracht. Der Turm war sein erstes Projekt - und dann gleich so eines....

Türme aus Stahlbeton waren damals Neuland, nicht nur in der DDR. Der erste Turm dieser Art war der Fernsehturm in Stuttgart und der war 1956 gerade fertiggestellt. Auf viel Erfahrung habe man deshalb in Perwenitz nicht zurückgreifen können, sagte (damals) Herr Jeschke.

Aber wenigstens sei die Technik auf dem neuesten Stand gewesen. Mehr als zwei Jahre arbeiteten 35 Mann auf der Baustelle, schütteten unentwegt mit der Hand Zement in den Mischer. Der flüssige Beton wurde mit Pressluft ins Herz des Turmes gepumpt, Von dort ging er mit der Seilwinde nach oben, wo er in die Schalung gegossen wurde. Zeitweilig wuchs der Turm so zehn Meter pro Woche.

Oben im Korb wurden dann vier Etagen für die Relaisstationen untergebracht. "Wir hätten gern eine Besucherplattform gebaut, aber das wurde abgelehnt" so sagte damals Jeschke.

Am 1.April 1959 war der Turm fertig. Ohne Plattform. Stolz waren trotzdem alle, die Arbeiter wie die Dorfbewohner,

Das Kapitel Perwenitz war damit eigentlich für den Bauleiter abgeschlossen. Er hätte sofort bei Dresden einen weiteren Turm bauen können. Aber Siegfrid Jeschke hatte sich - wie andere Turmbauleute auch - in eine Perwenitzerin verliebt. Er blieb . Seither lebte er in Sichtweite des wichtigsten Bauprojetkes seines Lebens "In den ersten jahren hatte ich immer Angst, dass der Turm umkippt" sagte er damals...aber der Turm steht heute noch. Nur gebraucht wurde er nicht mehr. Die Relais sind längst abgeschaltet. Über die Antenne geht heute nur noch Mobilfunk..

Nochmal zurück zu den Anfängen des Turmes:

Perwenitz gehört zur Weststrecke des geplanten landesweiten Versorgungsnetzes des DDR- Fernsehens. Sie soll gleichzeitig bei Enführung eines zweiten Fernsehprogrammes mit dazu beitragen, den Fernsehsender Dequede mit dem entsprechenden Signal zu versorgen.

Auch konnten mehrere Fernsehstudios in die Übertragung dieses Systems eingebunden werden.

Um bei Totalausfällen mehrerer hintereinanderliegender Funkstellen nur mit sehr kurzen Umschaltzeiten auszukommen, wurde das Dezimeterfunknetz in mehrere Ringe aufgeteilt. Durch die Schaffung des Nord- West und Südringes in der DDR war es zum Beispiel möglich, auch bei Netzausfall eines ganzen Funknetzes den Ausfall auf die Umschaltzeit zu begrenzen.

Der Vorteil dieser Schaltungsmöglichkeit entstand bei automatischem Betrieb, der für die Folgejahre geplant war.

Für den Aufbau eines solchen Funknetzes wurden nicht nur technische Forderungen gestellt, diese wurden von politischen und wirtschaftlichen Erwägungen beeinflusst. Unter fast gleichen Gesichtspunkten mußte der Standort der Türme festgelegt werden, auch die politische und strategische Verwendbarkeit solcher Projekte war zu beachten.

Das dauerte allerdings. Schließlich war Westberlin eine "Insel" im DDR- Gebiet. Die kürzeste Stecke zur BRD waren 133 Km Luftlinie. Sicher hatte man damals schon daran gedacht über diese Weststrecke Perwenitz- Rhinow - Dequede den Richtfunkverkehr von Berlin- West nach dem Bundesgebiet für Rundfunk- Fernsehen, Telekommunikation aufzunehmen.

Dies passierte dann tatsächlich, jedoch erst im Jahre 1987. Über vier Normalfunkfelder von jeweils 30–45 km Länge wurde eine Richtfunkstrecke vom Berliner Schäferberg nach Gartow aufgebaut. Dafür wurden die Fernmeldetürme in Perwenitz, Rhinow und Dequede entsprechend technisch ausgestattet mit Richtfunkanlagen des Typs DRS 140/3900 (Digitales Rifu-System für 140 MBit/s) aus westdeutscher Produktion. Ab Mitte März 1987 konnten digital 1920 Fernsprechkanäle im 3,9-GHz-Bereich übertragen werden. Die Wartungsarbeiten in den drei DDR-Richtfunkstellen übernahmen die Kollegen der Deutschen Post.

Doch nochmal zurück zum Bau des Fernsehturmes: (Chronik der dt Post )

Die Geschichte beginnt im März 1956 . Zu diesem Zeitpunkt errichtete man zwischen der Sandgrube im Südwesten und dem Schießplatz im Nordosten auf der von Bäumen umgebenden Anhöhe ein Bohrgestell. streng geografisch würde man sagen, auf dem Flurstück 106 der Gemeinde Perwenitz. Wie es sich schnell herumsprach wurde hier nicht nach Öl oder anderen Reichtümern der Natur gebohrt, nein, die gewaltigen Bohrer an einem 40 m langem Gestänge waren schlichte Geräte zur Untersuchung der Erdschichten.

Diese Erkundungen waren notwendig, um die Größe des Fundamentes in seiner flächenmäßigen Ausdehnung berechnen zu können.

Der Bohrer drang in mehrwöchiger Arbeit bis zu 40 m in die Tiefe vor und brachte Bodenproben zutage, an denen man fast auf den Zentimeter genau den Aufbau des Erdreiches feststellen konnte, um die Trinkwasserversorgung zu garantieren und auch den Gerätepark für die Ausschachtungsarbeiten festzulegen.

Die Daten waren, wie die Arbeiter des VEB Spezialbau Magdeburg informierten, für das geplante Projekt sehr günstig. In den Schichten bis 3,00 m Tiefe wurde feinsandige Masse mit geringem Lehmgehalt gefunden. Diese Masse ist bis zu einer Tiefe von 10 m mit verschiedenfarbigem, meist hartem Geschiebemergel unterlagert. Unterhalb dieser Tiefe schließt sich Kies an, dessen Korngröße mit der Tiefe zunimmt. Darunter ist wieder Geschiebemergel bis zu einer Tiefe von 34 m . Bis zur 40 m - Marke wurde Sand verschiedener Körnung gefunden.

In der Lage um die 10 Meter und 30 Meter fand man Grundwasser. Um eine Übersicht der Schichten auch in ihrer horizontalen Ausdehnung zu bekommen, wurden zwei weitere Bohrungen in angemessenem Abstand ausgeführt. Die Ergebnisse waren ähnlich.

Das Entwurfsbüro für Industriebau wertete diese Angaben aus und trat mit dem Entwurfsbüro der Deutschen Post in einen Wettbewerb, der das günstigste Projekt ausweisen sollte.

Der zu errichtende Typenturm , der seine statische Grundidee vom Industrieschornsteinbau übernommen hat, sollte mit dem schon griffbereit im Schubkasten liegenden Vorprojekt der Deutschen Post konkurrieren.

Dieses etwas ungleiche Rennen entschied sich zugunsten des Entwurfbüros für Industriebauten wegen der technisch- und architektonisch eleganteren Konzeption seines Entwurfes. Beim Überarbeiten der Akten zeigte sich, daß der Fernsehturm schon lange geplant war und die wissenschaftlichen Untersuchungen bereits im Juni 1955 abgeschlossen waren. Die geologische Einschätzung wurde damals im Auftrage der Hauptverwaltung Funkwesen durch die Staatliche Geologische Kommission kartografisch durchgeführt.

Schon damals war der Standort festgelegt worden , ein einsamer Hügel mit den Koordinaten 4568700 als Rechtswert und 5835900 als Hochwert.

Unmittelbar nach Abschluß der Bohrarbeiten begann man mit der Rodung . Da die zur Gemeinde gehörende Försterei nicht genügend Arbeitskräfte bereitstellen konnte, wurden die Bäume im NAW (Nationales Aufbauwerk in der DDR) gefällt. Das Kleinholz verteilte man unter den Rentnern, die Stämme kaufte eine Baufirma.

Das Gelände; der Wald, der alte Schießplatz und die Sandgrube gehörte zur Gemeinde: Das im Südosten angrenzende Land war Privatbesitz und musste von der Deutschen Post erworben werden.

Die Besitzer Fritz Beuster und Trude Welle verkauften es unter Berücksichtigung der damals üblichen Geflogenheiten und den notwendigen Änderungen im Katasteramt in Nauen zum Taxpreis von 0,20 DM (Ostmark) pro m2. Die gesamte angekaufte Fläche betrug 1665 m2.

Das erworbene Land liegt nicht im eingeschlossenen Postgelände, aber es war die Anfahrt für das Material und die Bautechnik. Die Turmstraße wurde erst später gebaut.

Die Geologen hatten ihre Bohrgeräte abgebaut und die Bäume waren bereits gefällt , als am 23.Oktober1956 der Ing. Siegfried Jeschke als Bauleiter im Auftrage des Spezialbau Leipzig seine Arbeit aufnahm. (Originaltext in der Chronik der Post).

Nachdem die Baustelle vermessen war, kamen die Kollegen vom VEB Tiefbau Berlin , um mit Ihren Dumpern und Bagger die Baugrube auszuheben.

Am 2.September 1956 wurden die ersten Arbeitskräfte aus dem Dorf eingestellt. Vier Frauen und zwei Männer halfen die Vorarbeiten abzuschließen.. Unter Anleitung eines Bauführers und eines Poliers wurde die Baugrube ausgehoben und an einigen Stellen das Land planiert. Alles in allem wurden ca. 3000 m3 Erdreich transportiert.

Die letzten Baumwurzeln wurden entfernt, als von den 14 Arbeitskräften die sechs Kollegen vom Tiefbau Berlin sich von der Baustelle verabschiedeten. An ihre Stelle traten die Betonarbeiter vom VEB Spezialbau Leipzig,

Es war inzwischen Spätherbst, als nach Einlegen einer Betonsauberkeitsdecke von 10 Zentimetern Stärke das Fundament errichtet wurde.

Um die Stabilität des Turmaufbaues zu gewährleisten , entschloss man sich, auf Grund der Bodenverhältnisse für ein Kreisfundament in Stahlbetonausführung. In der untersten Schicht, wenige Zentimeter über der Sauberkeitsdecke , welche keine weiteren Haltbarkeitsaufgaben hat, wurde eine aus 26 mm starkem Rundstahl ringförmig hergestellte Verflechtung angelegt.

Über dieser Verflechtung , die den Zugkräften im Fundament entgegenwirkt, wurde der den Druckstand haltende Beton in ca 1 m Dicke eingebaut. Zu bemerken ist, daß das Fundament nicht die gesamte Unterfläche des Bauwerkes ausfüllt, sondern vom Mittelpunkt nach außen gesehen nur soweit reicht, wie sich die seitlichen Stützflächen ausdehnen, welche den Turm rippenförmig umgeben.

Nach innen gesehen verläuft es nur etwa bis zum eigentlichen Turmring.

Der Fahrstuhl bekam ein getrenntes Fundament, welches flächenmäßig nur wenige Zentimeter größer ist wie die Schachtverkleidung. Seine Stärke beträgt 60 cm. Die betongüte beim gesamten Bauwerk ist B-160 (Erläuterung: Betongüteklasse B 160 Beton. Das war der Standard Beton für unbewehrte Betonteile bis Anfang der 70er Jahre. Danach bis in die Ende der 90er Jahre B15, und jetzt heisst er C12/15).

Um eine gute stoßabfangende Wirkung zu erreichen, wurde im Fahrstuhlfundament eine Dämmschicht aus Kunststoff eingefügt.

Die nichttragenden Teile des Unterbaues wurden nur mit einer dünnen Betonschicht als Fußboden belegt worauf später Betonestrich aufgebracht wurde.

Im Dezember 1956 setzten bereits die ersten strengen Fröste ein , so daß weitere Betonarbeiten verschoben werden mussten.

Zu Weihnachten 1956 steht auf dem Fundament ein Tannenbaum , nach damaliger Bauarbeitersitte mit Bierflaschen geziert.

Trotz des Winterwetters gehen die Arbeiten weiter. Es wurde eine Baracke errichtet, die Schlafräume, ein Bad, Kochgelegenheit, Werkzeugausgabe und sogar eine Tischtennisplatte sowie einen Büroraum enthielt.

Das Baumaterial wurde jetzt in großer Menge angeliefert, meistens kamen die Loren mit Splitt, Steinen und Zement in den Nachtstunden, es wurde nun zweischichtig gearbeitet. Teilweise wurde sogar zwischen 22,00 Uhr und 06,00 Uhr entladen. Die Kosten für längeren Stillstand der Waggons waren bei der Deutschen Reichsbahn erheblich.

In der ersten Dekade des Februar 1957 ließen die strengen Fröste nach und es konnten in die inzwischen gebauten Schalungen bei Seitenwänden und der Kellerdecke die Betoneinbauten erfolgen.

Ende September 1957 ist der Turmschaft bis zur Höhe der auslaufenden Seitenscheiben betoniert. Auf der Baustelle sind nun bis zu 30 Kollegen beschäftigt. Im Bild der große Betonmischer .Von dort ging es über Förderband zu den Vergußstellen.

Ende September 1957 ist der Turmschaft bis zur Höhe der auslaufenden Seitenscheiben betoniert. Auf der Baustelle sind nun bis zu 30 Kollegen beschäftigt. Im Bild der große Betonmischer .Von dort ging es über Förderband zu den Vergußstellen.

Als Rüstsystem für den Hochbau des Turmes wird die Kletterschalung entschieden, Es muß jedoch zuerst das Fahrstuhlgerüst errichtet werden. Ausgeführt werden die Leistungen im Innern des Turmes von acht Stahlbauern des VEB Stahlbau Lichtenberg.

Nachts arbeiten die Kollegen innen und schaffen pro Tag 2,50 m . Die äußere Schale wird am Tage hochgezogen.

Ende November 1957 hat man eine Höhe von 50 Metern erreicht. Witterungsbedingt wird der Bau erst mal eingestellt.

Nach abklingen der Frostpriode kletterte nun wieder täglich die Schalung am Turmschaft empor. Die 88-Metermarke wurde im April 1958 erreicht. Für den weiteren Aufbau konnte die Kletterschalung nicht mehr verwendet werden.

Die Bilder vom Bau sind aus dem Nachlass von Sigfried Jeschke rechtes Bild vermutlich von Anfang Juni 1961 bereits mit montiertem 4 m Spiegel. Bild unten; Bauleiter Siegfried Jeschke

Für den Bau der Kegelschale wurde eine Stahlschalung verwendet. Ende August war auch dieser komplizierteste Abschnitt überwunden und es konnte weiter in die Höhe gebaut werden.

Das Richtfest fand Ende Oktober 1958 in der Gaststätte "Alfred Grunewald" statt.

alte Postkarte (Bildausschnitt)

Im Gegensatz zur Grundsteinlegung , die ohne jedes Zeremoniell durchgeführt wurde, waren bei diesem Richtfest die leitenden Verantwortlichen der beteiligten Firmen anwesend.

Die nächste Arbeit war der Bau der Kanzel. Die Vormontage erfolgte ebenerdig. Alle vier Stockwerke wurden zusammengebaut. Dann wurde das Stahlgebilde mit einer Seilwinde hochgezogen, am Turmschaft freitragend montiert und verschweißt.

Im Frühjahr 1959 konnte dann die Firma Meyer aus Dessau die Aluminiumverkleidung anbringen. Die Firma Meyer setzte auch die Fenster und Türen ein.

Auch die Anbauten am Turmfuß wurden nun fertiggestellt.

Jetzt waren die nächsten Handwerker dran; Sanitäre Anlagen und Elektroinstallation. Das Fundament für den Fahrstuhlaufzugsantrieb wurde errichtet und die Gondel eingepasst. Die Wasseraufbereitung sowie die Heizungsanlage wurden installiert. Die Zufahrt "`Turmstraße" wurde ebenso wie die straßenförmige Fläche rund um den Turm betoniert.

Für eventuelle Störungen wurde ein Diesel-Notstromaggregat vorgesehen, was jedoch kurzfristig nicht beschaffbar war, so mußte man für diese Fällen mit einem kleinen Notstromaggregat auskommen. Dieses reichte jedoch nur für das Notwendigste.

Auch die Batterieanlage für die Notbeleuchtung fehlte noch.

Der große Diesel wurde später geliefert . Immerhin hat dieser 5 m Länge, 1,5 m Breite und 2,5 m Höhe. Er wiegt 12 Tonnen. Er wurde von einem einzigen Techniker mittels einer Handwinde auf das 1m abgesenkte Fundament aufgesetzt. Im Falle einer Havarie der Stromversorgung erfolgt der Anlauf mittels Druckluft. Damit das Kühlwasser des Diesels im Winter nicht einfriert, schaltet sich bei Unterschreiten der Wassertemperatur unter 3 Grad eine Heizung ein. Die Montage dieses Dieselaggragates und seiner Nebenanlagen erfolgte im Zeitraum Oktober 1962 bis März 1963. Dazu kam auch ein Dieseltanklager mit einem Fassungsvemögen von 20000 Liter.

Die technische Ausstattung der Station

Im Bild, was ich dankenswerterweise von der Museumsstiftung Post und Telekommunikation Berlin erhielt, links RVG 908 Empfänger, mitte RVG 908 Sender rechts RVG 955 Sender. Foto von Manfred Drummer 1962.

Es sind zum damaligen Stand Juni 1961 zwei Tonsender, zwei Tonempfänger ein Bildsender und ein Bildempfänger. Eine Einspeisung von Fernsehprogrammen ist ebenfalls möglich. Da die Anlagen noch nicht automatisiert sind, üssen ständig zwei Kollegen im Betriebsraum anwesend sein. Insgesamt zehn Kollegen sind in 4-Schichten á 6 Stunden aufgeteilt. Jede Schicht wird von einem Schichtleiter geleitet.

Sogar ein PKW stand nun den Kollegen zur Verfügung. Der P 70  machte zwar der Post vom Äußeren keine Schande, betrachtet man jedoch das Reparaturregister mit den Fahrkilometern, so könnte man hier noch eine extra- Chronik schreiben. Es wurde berichtet von verlorengegangenen Zahnrädern, zerbrochenen Wellen und von davon rollenden Rädern.

machte zwar der Post vom Äußeren keine Schande, betrachtet man jedoch das Reparaturregister mit den Fahrkilometern, so könnte man hier noch eine extra- Chronik schreiben. Es wurde berichtet von verlorengegangenen Zahnrädern, zerbrochenen Wellen und von davon rollenden Rädern.

Museumsstiftung Post und Telekommunikation / Museum für Kommunikation Berlin die zwei Fotos vom P70 - danke-

Damals tauchte die Frage auf; die Nutzung einer Etage als Ausichtsplattform. Dies konnte aus Sicherheitsgründen nicht genehmigt werden. In solchen Fällen müssen zwei Fahrstühle eingebaut werden, hier haben wir nur einen und eine Nottreppe.

Herr Steffen Mansfeld hat mir die aktuellen drei Fotos geschickt. Der Turm ist ja heute noch in Betrieb, allerdings für Mobilfunk,Behördenfunkdienste. Betreiber ist die Deutsche Funkturm GmbH.

Die Zufahrt zum "Fernsehturm" Bild vom 11.07.2024

So sieht im Juli 2024 der Eingangsbereich aus.

Oben die Kanzel, Antennen kommen und gehen, von der Ansicht des Grundkörpers ist sie nicht verändert worden . Der Turm steht nicht unter Denkmalschutz - leider .

Noch zwei Fotos, die der Bauleiter Siegfried Jeschke vermutlich Ende der 80iger Jahre gemacht hat:

Der Turmschaft aus Beton noch ohne Stahlantenne

Die Stahlantenne ist nun aufgesetzt. In der DDR ist keine Ausstrahlung von diesem Turm von Fernsehen bzw. UKW bekannt. Nach der Wiedervereinigung sollen UKW-Programme von hier gesendet worden sein.

Sicher ist die Ausstrahlung von Oldiestar Radio auf 96,7 Mhz von 2006-2011. Dieser sendete übrigens auch auf 1485 kHz im DRM- Format und auf 603 KHz analog auf Mittelwelle bis Januar 2011, allerdings von Berliner Standorten.

Auf jeden fall wurde die Richtfunkstrecke so ausgebaut, daß das zweite Programm des Deutschen Fernsehfunks ab 03.10.1969 über den Sender Dequede und Schwerin ausgestrahlt werden konnte.

Der Herr Steffen Mansfeld, Präsident des TSV Perwnitz 1950, hat mir freundlicherweise noch aktuelle Aufnahmen vom Turm übergeben.

Sportplatz des TSV Perwenitz im Vordergrund.

Meine Reise geht weiter, wir sehen uns gerne wieder in Rhinow

Für diesen Post bedanken, weil hilfreich und/oder fachlich fundiert.